(scroll down for English version)

[…]

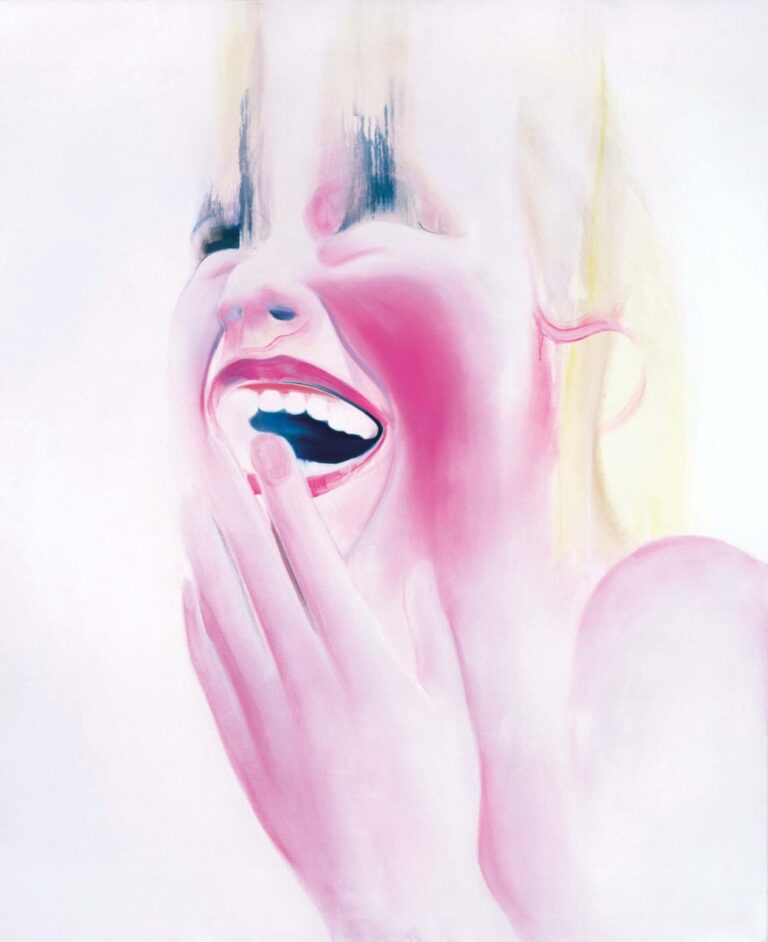

Wir sehen Portraits, dennoch haben wir es eher mit einer Metaphysik der Portraitkunst zu tun. Die gemalten Charaktere scheinen von einem vorbildhaften und absoluten Blickpunkt aus betrachtet und gestaltet worden zu sein, der ihnen eine zeitlose und absolute Bestimmung zuweist.

[…]

Im Fadenkreuz einer mode-märchenhaften Welt wirken die Bilder „ungestört“, wie vom Wunsch nach Unantastbarkeit beseelt. Es herrscht die Sehnsucht nach geborgener Sich-selbst-Gleichheit und einer entrückten Identität, die sich jenseits jeglicher Kultur- und Weltbestimmung befindet.

Fast scheint es, als habe man nicht Portraits, sondern Weltbeschreibungen vor sich, und die Gesichter dienten nur als Camouflage, als subtiles Ablenkungsphänomen, als Wächter oder Regularien, die es nicht jedem erlauben, in diese Welten einzutreten.

Ich schreibe bewusst „fast scheint es“, denn ich muss mich fragen: Ist es nicht absurd zu behaupten, die Bilder seien nicht so, wie sie aussähen, da das „Aussehen“ die Bilder (d.h. ihre Welt) verdecke? Warum muss man eine geheime Welt dort vermuten, wo vielleicht nichts Geheimes ist?

Vielleicht ist es gerade die Tiefenspannung zwischen dem vorgestellten Unentdeckten und dem unverstellten Sichtbaren, die den Reiz dieser Werksreihe ausmacht. Die Welt ist immer präsent, aber ihre Erscheinungs- und Verdeckungsformen variieren. Das Wesenhafte und Eigentliche jedoch entzieht sich der Weltbeschreibung. Man kann mit dem allgemeinen Auge nicht auf Kunst blicken, man kann nur – wie Nietzsche schrieb – „blinzeln“.

Vielleicht ist daher die Kurzformel für die Portraits, dass sich Welt und Wesen im Grunde ausschließen. Entweder ich kann die Substanz und Wahrheit eines Phänomens erkennen (das feststellende, einfrierende Moment) oder ihre Eingefasstheit in einen historischen, soziologischen oder psychologischen Zusammenhang (das flüchtige, veränderliche Moment). Entweder ich kann in den Blick einer geliebten Person unendlich versinken oder ich erfasse die „Oberfläche“, z.B. Augenfarbe und Gesichtsregungen, Physiognomie und Psychologie. Entweder ich „liebe“ oder ich „betrachte“. Ich kann nicht das absolut Ganze – das, was Aristoteles to synholon (das zusammengesetzte Ganze, das Konkrete) nannte – erfassen, sondern nur das Ganze als Gegenstand (z.B. als Objekt der Begierde: „Dieses x bedeutet alles für mich.“) oder als Prozess der existentialen Versenkung (Ich bin diese Bedeutung).

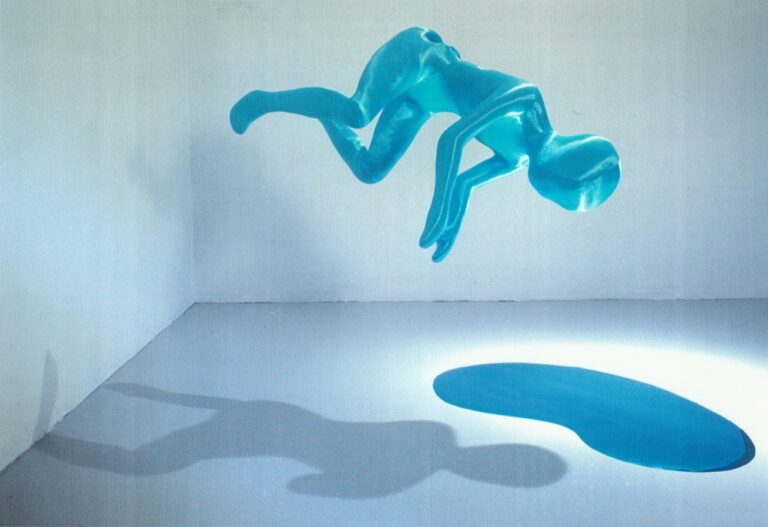

Nun ist es gerade die Versenkung, die in den Portraits thematisiert wird in dem Sinne, dass das „in-der-Welt-sein“ der abgebildeten Figuren zum „in-der-Isolation-sein“ von einem metaphysischen Standpunkt aus uminterpretiert wird. Die Gestalten werden für uns „freigelegt“, seziert, und mit ihnen der sie umgebende Raum.

Man könnte sagen, die Bilder schildern uns einen absurden Versuch, etwas absolut zu betrachten und zu beobachten, wie sich die Welt und wir uns mit ihr dabei verlieren.

Bedenken wir dies, so überrascht nicht, dass wir in dieser – man könnte sagen – „Vergehenssehnsucht“ auch die barocke Vanitas-Idee wiederentdecken.

[…]

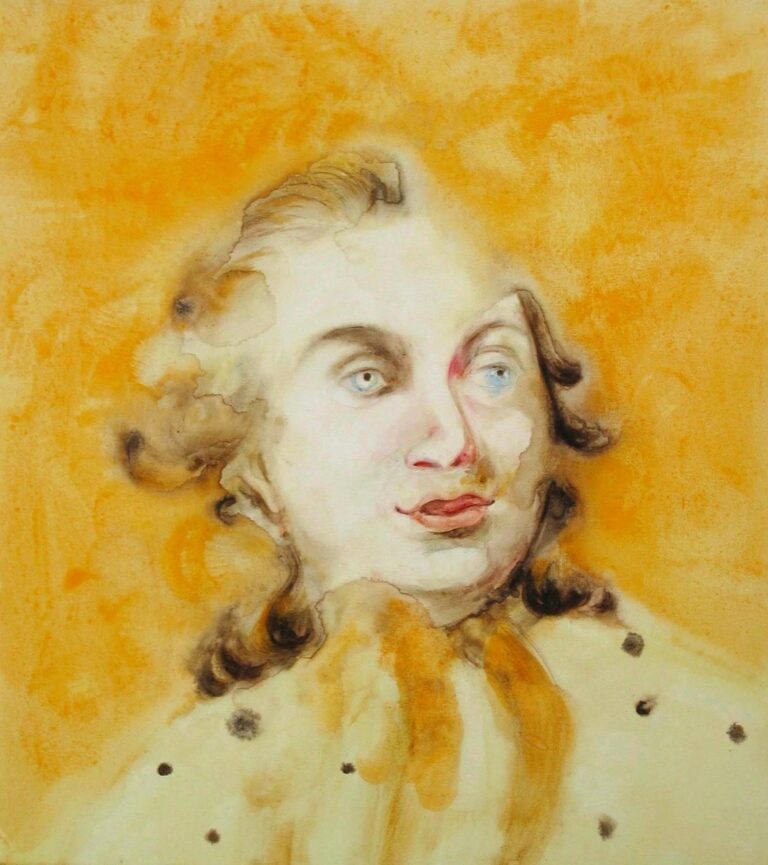

Um einen weiteren Aspekt in Bettina Sellmanns Arbeiten erfassen zu können, ist es wichtig, sich die thematischen Parallelen des barocken Bewusstseins und der gegenwärtigen Bilderwelt vor Augen zu führen.

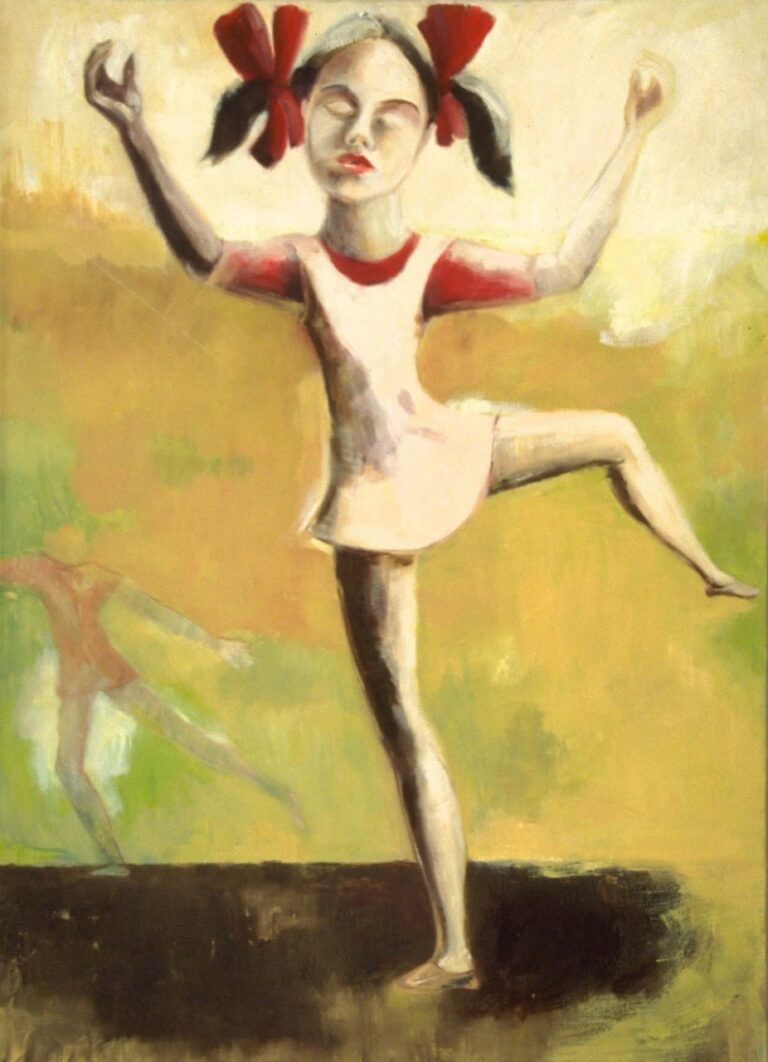

Der Bezug zur schnelllebigen sich selbst verbrauchenden Modeszene ist zunächst der klarste Verweis auf einen untiefen Vergänglichkeitskult, der auch die barocke Lebenswelt auszeichnet. Man könnte sagen: Die Etikette von damals ist die Marke von heute.

Die vielsagenden Blicke der heutigen Models sind leer und stumm – und in einer modern gewordenen Form – tot. Das Schönheitsideal von heute – wie auch von damals – ist die eingefrorene Zeit, die ewige Schönheit, die Mittels Kunstgriffen – damals: Puder und Stift, heute: Cremes und Operationen – herbeigeführt und erhalten wird. Ein Michael Jackson ist diesbezüglich einer zerbrechlichen barocken Porzellanpuppe ähnlicher als einem alternden Popstar des 21.Jahrhunderts.

Zudem entspricht der barocke Isolationskult, dessen intellektuelle Höhepunkte in der Monadenlehre Leibniz‘ , im einsamen „Cogito“ eines Descartes oder der elementaristischen Staatstheorie Thomas Hobbes‘ zu sehen sind, geradewegs dem Individualisierungsstreben, dem „Mihilismus“ (Bazon Brock) der Gegenwart.

Menschen werden, oberflächlich gesehen, heute zwar nicht wie im 17. Jahrhundert mechanistisch aufgefasst, dennoch erklären uns heutige Werbestrategen genau, wie Produkte und Kommunikationsformeln auf Menschen einwirken werden, d.h. zu welchem vorhersehbaren Verhalten beispielsweise „Product Placement“ Strategien führen werden, so dass wir beim heutigen Kundenbegriff unweigerlich an die barocke Marionette denken müssen, die, vom Demiurgen/Kommunikationsstrategen gelenkt, dazu verdammt ist, das Spiel des Lebens zu spielen.

[…]

Dennoch: Wir dürfen uns trotz der hier aufgezeichneten Bezugspunkte zur barocken Ästhetik nicht irreführen lassen.

Die barocke Bewusstsein wurde geprägt von der Auffassung, dass man Wahrheit nicht improvisieren, d.h. intuitiv erfassen könne. Wahrheit konnte nur deduktiv aus Prämissen abgeleitet werden, vergleichbar einer Fuge, die aus einem einzigen Thema einen musikalischen Kosmos gebiert.

Heute denken wir anders. Wahrheit ist vielgestaltig, und dass sie improvisiert, dass sie spontan kreiert werden kann, dafür steht nicht nur die improvisierte Musik des 20. Jahrhunderts, sondern auch die vielfältigen künstlerischen Ansätze dieser Zeit, unserer Zeit, der Gegenwart.

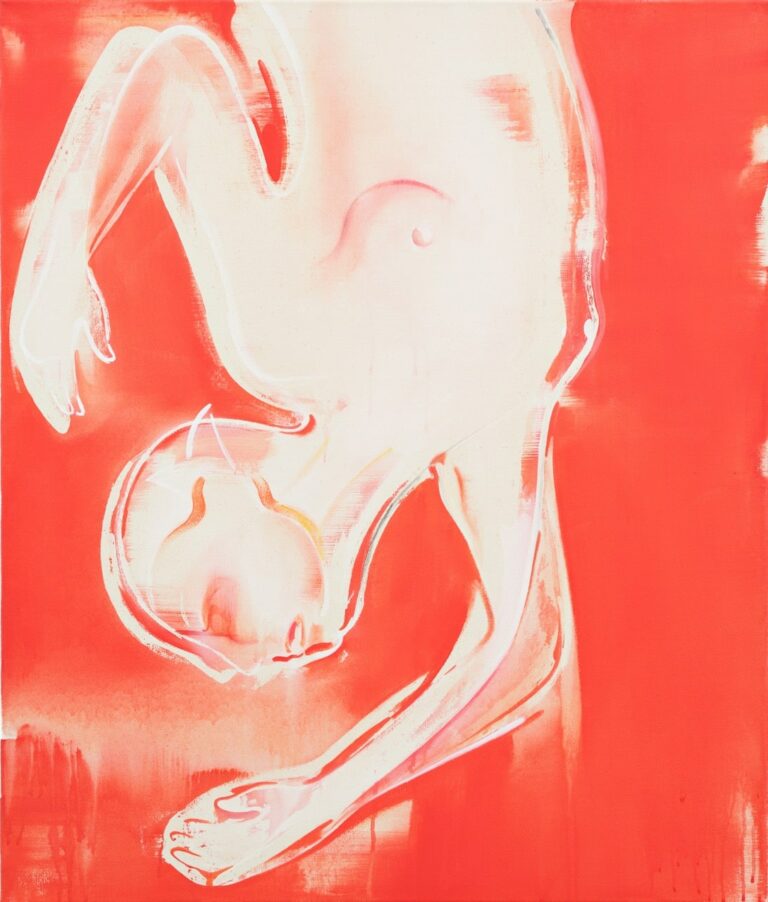

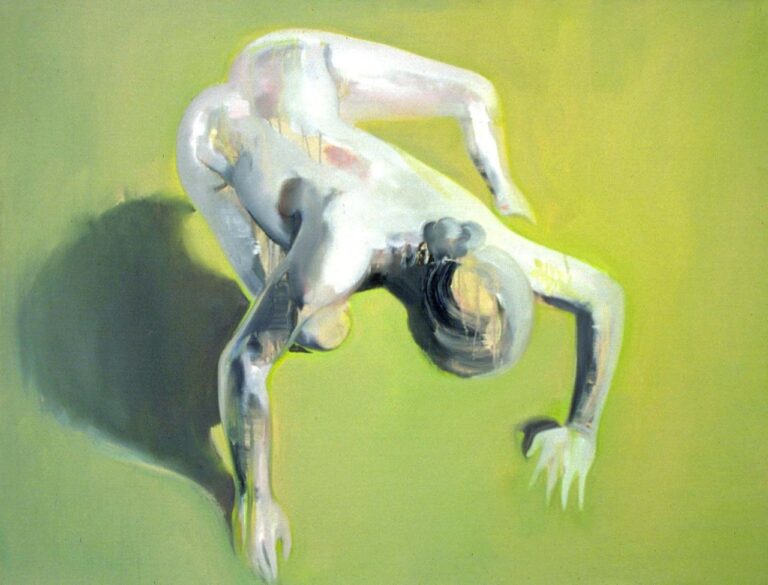

Dafür steht auch die Arbeit Bettina Sellmanns. Ihre Malereien und Zeichnungen beruhen nicht auf ableitbaren Formeln, sondern auf einer malerischen Unmittelbarkeit, die das Bildsujet beherrscht und im Sinne des inneren Bilderlebens umsetzt.

Die hier vorgestellte Werksreihe versucht mit Hilfe eines barocken Vokabulars im Grunde das Gegenteil einer barocken Fuge: Sie geht nicht von einem Thema aus, das sie variiert und permutiert, sondern sie hat einen medialen Bildkosmos vor sich und versucht, mit Handleichtigkeit daraus ihr Grundthema abzuleiten. Die Bilder hinterlassen Formeln, Weltkürzel, Sinnaxiome. Sie sind keine Sinnbilder im herkömmlichen Wortgebrauch , sondern sie schaffen – wenn man so will – Bildsinn. Die Bildlogik gleicht somit einer ins Negativ verkehrten Allegorie oder Fuge, die aus figürlicher und sinnlicher Vielfalt einzigartige Bewusstseinsmomente kreiert – mit einer unendlich um sich greifenden Schönheit.

Zoran Terzic: Baby Face and Dreamy Gaze. Thoughts on a Metaphysics of the Portrait – on Bettina Sellmann’s Paintings

[…]

We see portraits; however, what we are dealing with is rather a metaphysics of portraiture. The painted characters seem to be viewed and designed from an ideal and absolute point of view, giving them a timeless and absolute meaning.

[…]

In the context of a fashionable fairy-tale world, the pictures seem „undisturbed“, as if enchanted with the wish for untouchability. We can sense a longing for the safety of self-identity and an entranced image of the self existing beyond all definitions of culture and world.

It almost seems as if one is confronted not with portraits but with descriptions of the world, with the faces serving as camouflage, as subtle means of diversion, as guardians not allowing just anybody into these worlds.

I consciously write „it almost seems“ because I have to ask myself: is it not absurd to claim that these pictures are not what they look like, since the way they look conceals them (i.e. their world)? Why do I suspect a secret world where there aren’t, perhaps, any secrets?

Maybe it is just the deep tension between the imaginative undiscovered and the undisguised visible which creates the appeal of this series. The world is always present, however much its forms of appearance and disguise may vary. What is essential and actual in the world, however, eludes description. You cannot look at art from a general point of view; the only thing you can do is, as Nietzsche said, blink.

Maybe this is why the portraits can be summarized by the short formula the world basically excludes itself from essence. I can either recognize the substance and truth of a phenomenon (the defining, frozen moment) or their existence within a historical, sociological or psychological context (the fleeting, changing moment). I can either totally lose myself in the gaze of a loved one or grasp the „surface“; for example the color of the eyes and the movements of the face, physiognomy and psychology. I either „love“ or I „watch“. I cannot comprehend the entity of the world – called to synholon by Aristotle (the composite whole, the concrete), which means that I can only either comprehend the entity of things (e.g. as object of desire: „this x means everything to me“), or the entity of a process of consciousness, that is of existential contemplation („I am this meaning“).

In fact, the portraits make contemplation their subject – in the sense that the „being-in-the-world“ of the depicted characters is reinterpreted, from a metaphysical point of view, into their „being-in-isolation“. For us, the figures have been exposed, taken apart, and with them the space that surrounds them.

One could say that the pictures tell us of the absurd attempt to look at something from an absolute point of view and to watch how the world and we with it get lost in the process.

If we think of this, it is not surprising to find in this „longing for oblivion“ the Baroque idea of vanitas.

[…]

To discover another aspect in Bettina Sellmann’s works, it is important to realize the thematic parallels between this Baroque consciousness and today’s world of images.

References to the fast and self-consuming world of fashion are initially the clearest indicators of a shallow cult of transitoriness, characteristic, too, of the Baroque experience of life. In other words: what was then „etiquette“, today is called „brand“.

The meaningful gazes of today’s models are empty and silent – and in a modernized form – dead. The ideal of beauty today, like then, is time frozen, eternal beauty, created and preserved by tricks – then: powder and pencil, today: creams and operations. In this view, Michael Jackson seems more like a fragile Baroque china puppet than like an ageing pop star of the 21st century.

In addition, the Baroque cult of isolation, the peaks of which can be discerned in Leibniz‘ theory of monads , in Descartes‘ lonely „cogito“ or in Thomas Hobbes‘ elementarist political theory, equals today’s strife for individualism, also called „Mihilism“ (Bazon Brock).

Even if human beings today, in contrast to 17th-century practice, are not understood mechanistically, marketing strategists still explain to us in detail what effects certain products and formulas of communication will have on us – for example, when describing the predictable reactions to product placement strategies. No wonder, then, that we think of Baroque marionettes when faced with the current concept of customers – people guided by the demiurge/communication strategist and, in consequence, doomed to play the game of life.

[…]

Nevertheless: we should not be misguided by the outlined references to Baroque aesthetics.

The consciousness of the Baroque era was dominated by the view that truth cannot be improvised, i.e. understood intuitively. Truth could only be deduced from premises, comparable to a fugue which gives birth to a whole musical cosmos out of a single theme.

Today, we think differently. Truth is manifold and can be improvised, ^ created spontaneously, as demonstrated not only by the improvisational music of the 20th century but also by the various artistic approaches of this time, our time, now.

Bettina Sellmann’s work follows these lines. Her paintings and drawings are not founded on derivable formula, but on a painter’s directness which dominates the subject artistically, transforming it into an inner pictorial experience.

Although making use of a Baroque vocabulary, the series of works presented here tries to create the opposite of a Baroque fugue: it does not start with one theme at a time, which is then varied and permutated. On the contrary: the pictures try, with the greatest ease, to deduce their main theme from the media cosmos in front of them. They create formula, abbreviations and axioms. They are not allegories in the common sense of the word , but they create pictorial sense. As a result, their pictorial logic is an allegory, or fugue, turned into its negative. Out of manifold figural and sensual elements, this reversed fugue creates singular moments of consciousness – with a beauty proliferating endlessly.